書店で自分が作った本を見たときの言いようのない感情~『編プロ☆ガール』のレビュー~

もともと編プロで働いていた私が転職していまの会社に入り、感じたことがいくつかある。

もくじ

「あ、土日って会社に来なくていいんだ!」

「すげえ! これが残業代ってやつか!」

「えっ、ミスっても土下座しなくていいの?」

「仕事の途中で消えたり、モノを投げてくる人がいない!」

これだけで、

これはDOTPLACEというサイトで連載している作家・

ちなみに、その後の中小出版社の悲哀もつづられている『重版未定』が先に刊行されているので、こちらも併せて読んでみてほしい。

編プロは会社というより虎の穴

30日くらい休みなく働いたり、夜中の3時に怒られたり、

これは本当に強がりや無理を言っているわけではなくて、

編集プロダクションでは、この本にも書いてある通り、

・メシを食べずに24時間くらい働く根性と体力

・理不尽なことで怒られても動じないタフなメンタル

・普通だったら無理なお願いをサラッと押し通すずうずうしさ

・隣の席でケンカが起きても仕事をいつもどおり続ける平常心

・「ミスしても誰か死ぬわけじゃないしな」

・嫌がっている相手を無視する「鈍感力」

・街中で知らない人に声をかけてアンケートに答えてもらう度胸

自分が作った本を書店で見たときの感情

ちなみに、私がこの『編プロ☆ガール』のなかで、

私の絵柄ではわかりにくいかもしれないが、このコマの束美ちゃんは、別に喜んではいない( それほど哀しんでもいない)。 その理由は平積みではなく棚差しだったから……ではなく、 よりシンプルに「自分が編集した本を誇る気持ちがない」 からである。

編プロ時代、私は自分が編集した本のほとんどが嫌いだった。自分で立てた企画でもない、 売れた本の二番煎じや流行を追いかけただけの内容で、 編集しながら「なんでこんなつまらない本をつくるのか」 と思ってしまう本ばかり編集していたからである。 仕事なのでもちろん丁寧にやろうとはしたが、 愛情は持てというほうが無理で、 書店で携わった本を見つけても誇るどころか自分を恥じるばかりだ った。ただこれは甘えで、そんな状況下でも、自分でも愛せる、 読者も喜ぶ本を編集できてこそ、本当のプロなのだと思う。

この、「本屋で自分が作った本を見つけたとき、悲しくはないけど、うれしくもない」という感情は、これは本当に編プロで本を作った人間でないと味わえない感情だと思う。

自分がさほど作りたいと思ったわけでもなく、思い入れもない。

おススメできない本を作らない

ただ、この経験はいまの私の行動指針にはなっている。すなわち、

残念ながら、世の中のほとんどの編集者は、いろいろな事情から「

おもしろくないから売れない……わけでもない

しかし、ここで難しいのは、「編集者が『

担当の編集者や会社がそんなに強い思い入れもなくて、

後半からさらにフィクションへ

ちなみにこの『編プロ☆ガール』、

興味が出たら、ぜひ一度読んでみてほしい。

今日の一首

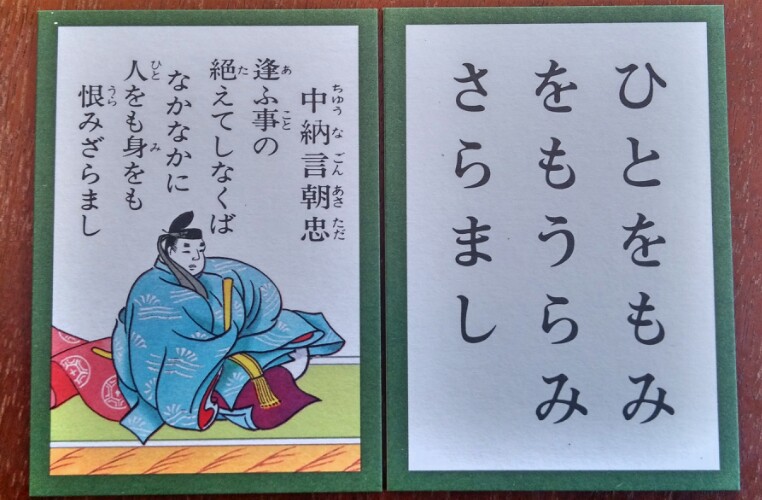

44.

逢ふ事の 絶えてしなくは なかなかに

人をも身をも 恨みざらまし

中納言朝忠

現代語訳:

あの人と会って結ばれることがまったくなかったならば、

かえって人の冷たさや自分のつらさを恨むことはなかっただろうに。

解説:

要するに振られた男の歌。「逢う」というのは単に面を突き合せたということではなく、要するに「一夜を共に過ごすこと」を意味している。

後記

なんというか、「60点」の作品だった。

今回はこんなところで。

それでは、お粗末さまでした。